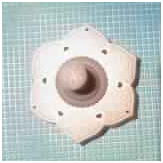

右の写真は釘隠しと云われるもので、書院で使われているものです。名前が付いており、”六葉”と呼ばれています。

良く見るとこの釘飾りの周りが白く縁取りされているように見えます。実は、元々あったもののレプリカがついているのです。如何にも金ピカわざとらしいですね、

この書院の竣工は1854年と聞いております、当時の社会では華美華麗さを誇るのはご法度であったはずです。

右の写真は船戸天満宮外梁に使われている

六葉の釘隠しです、内部の長押にも多数使われています

使用開始されたの正確なことは、わかりません。ただ、神殿、鳥居など平成18年に改築されております。

当家の書院にも多数の六葉が飾られています。もしかしたら、当主は神社仏閣並みの格式を誇示していたようにも感じます。

ありましたよ、本物が、左の写真がそれです。光の関係で、それほど華美さはありませんが、レプリカ製に比較すると、いくらか落ち着いているようにも思います。 今書院についているのは、真鍮製のレプリカですが、本物はなんとなく、銅製品のような感じを受けます、

合金という言葉は極最近の言葉で西洋から入って来た外来語に聞こえますが、日本にも伝統の合金技術がありました。銀1、銅3の割合の合金で、4分の1が銀のため四分一、または朧銀(ろうぎん、おぼろぎん)と呼ばれます。

これが事実なら釘飾りコレクターの関心を買うのは当然ですね。

なぜ、交換したのでしょうか、このような骨董品に興味を抱く人がこの世に多いため

あらかじめ、平成18年以降に、別品と交換しているのです。本物はきちんと倉庫に

保管されています

レプリカ(複製品、模造品)ですとお聞きしましたが、一般に市販されている商品を取り付けたものでしょう。 この程度の物は現在は通販にて真鍮製で約5000円程度で入手できます。右の写真がそうです。(23年10月現)